この記事を見つけてくださった方の中には、「耳垢が湿っている=ワキガ」と聞いて、もしかして自分はワキガなのかな…と不安な方も多いのではないでしょうか。

また、お子さんの耳垢が湿っていて、ワキガ体質の遺伝を気にされている方もいらっしゃると思います。

そのような方に向けてこの記事を書きました。

本記事は、理化学研究所敷地内の研究施設で体臭研究をしつつ、これまでに2,000人以上の体臭評価・アドバイスを行ってきた臭気判定士(においに関する唯一の国家資格)の石田翔太が「耳垢が湿ってる」という状態について、ワキガと耳垢との関係(確率、色・湿り具合と程度など)や、よく頂くご質問を、実際の画像を用いてわかりやく解説します。

▼ワキガの匂いが自分でわかる方法に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

「もしかして、ワキガ臭がしている?」と、電車内やエレベーターなどの人が接近する場所で、不安になる方も多いと思います。 脇特有の臭いであるワキガ臭は、誰もが持っている体臭です。そのため、必ず一度は不安になったことがある方は多いでしょう。 […]

湿ってる耳垢(湿性耳垢)はワキガのサイン

湿っている耳垢のことを「湿性耳垢」や「湿型耳垢」といいます。

日本人の約12%がこの湿性耳垢であり、そのうち80%の方がワキガ体質であると推計されています。

「耳垢が湿ってる」と一口に言っても、その状態(色や粘度)には個人差があります。例えば、綿棒で取った際に、薄く黄ばむ程度の耳垢、オレンジがかった少し粘度のある耳垢、キャラメル状のベタベタとした耳垢と様々です。

以下では、「耳垢が湿っている=ワキガのサイン」と言える理由を、論文や実際の耳垢画像を用いて詳しく説明していきます。

湿ってる耳垢がワキガのサインである理由

ここでは、「ワキガとアポクリン汗腺の関係」「湿性耳垢とアポクリン汗腺の関係」を説明した後、それらを結びつけて「ワキガと湿性耳垢の関係」について、実際にそのことを調査した論文の内容を交えて解説します。

ワキガの原因はアポクリン汗腺

汗を分泌する汗腺には、体の至るところにある「エクリン汗腺」と、脇や陰部などの特定の部位のみにある「アポクリン汗腺」の2種類があります。そして、ワキガの原因は後者のアポクリン汗腺です。

アポクリン汗腺から分泌される汗に含まれるたんぱく質や皮脂などの物質が、汗に含まれる水分で活動が活発になった皮膚常在菌によって分解される過程で、ワキガ臭が発生します。

ワキガ臭の原因となるアポクリン汗腺や皮膚常在菌は誰しも持っていますが、遺伝的にアポクリン汗腺の数が多く、ワキガ臭が強くなってしまう方のことをワキガ体質といいます。

耳垢の湿りの原因は耳の中(外耳道)のアポクリン汗腺

アポクリン汗腺と聞くと、先程ご説明した脇や陰部を連想される方が多いかと思いますが、実は耳の中(外耳道)にもアポクリン汗腺は存在します。

脇や陰部と同じく、耳の中のアポクリン汗腺も全ての人に存在しますが、前述のワキガ体質の方は、耳の中のアポクリン汗腺の数も多い傾向があります。

つまり、ワキガ体質の方の耳垢が湿っている原因は、耳の中のアポクリン汗腺から分泌される汗が、ワキガ体質でない人より多いことにあります。

この「ワキガ体質と耳垢」の関係は、1934年*¹と1944年*²に刊行された文献で、実際の調査を行い裏付けられています。それらの文献は、被験者の「耳垢の状態(乾湿)」と「ワキガ臭の強さ」を記録し、「日本人のうち耳垢が湿っている人の割合は16%であること」「そのうち、80%はワキガ臭が強い=ワキガ体質である」と結論づけています。

また、このことから、日本人の12.6%(=80%×16%)がワキガ体質であることが推計されます。これが、インターネット等でよく言われる「日本人の10%がワキガ」の根拠であると思われます。

参考文献

*¹ 長島次男:本邦人の聹腺及び聹殊に腋臭症との関係に 就て. 皮尿誌, 1934

*² 足立文太郎:日本人體質の研究.荻原星文館, 1944

【結論】耳垢が湿っている人はワキガ体質の可能性が高い

ここまでで解説したとおり、「耳垢が湿っている」=「耳の中のアポクリン汗腺の数が多い」=「脇のアポクリン汗腺の数が多い」=「ワキガである可能性が高い」ということになります。

「ワキガである可能性が高い」とは、具体的には80%程度です。

【画像あり】湿ってる耳垢と湿ってない耳垢の違い

それでは、「耳垢が湿っている」とは、実際にどのような状態なのでしょうか?文字だけではわかりづらいかと思いますので、湿っている方の耳垢と、湿っていない方の耳垢の画像を使ってわかりやすく比較したいと思います。

以下では、3タイプの耳垢を、①ワキガ体質ではない(ワキガ軽度)、②ワキガ体質(ワキガ中度)、③ワキガ体質(ワキガ重度)の方の順番で掲載します。

※注意事項:お風呂上がりは、ワキガの程度にかかわらず全員の耳垢が湿っていますので、そのタイミングでの確認は行わないでください。

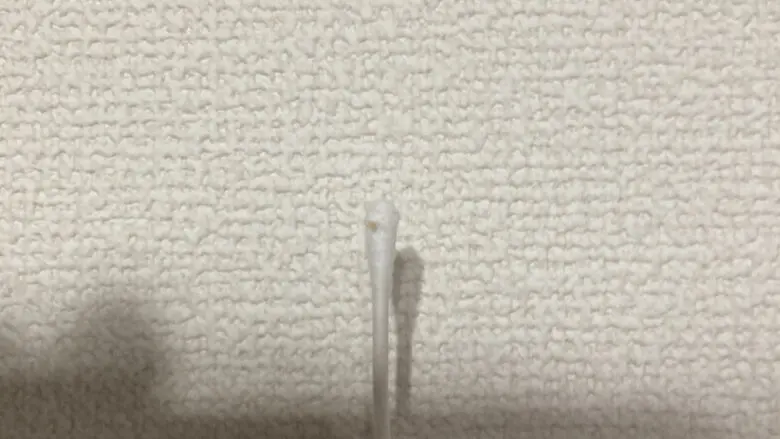

ワキガ体質ではない(ワキガ軽度の)方の耳垢は水分を含まずカサカサとしていて、粉のようです。また、綿棒自体も湿っていないことがわかります。

ワキガ体質であり、かつワキガ中度の方の耳垢は、湿り気を帯びています。また、綿棒も湿っており、全体的に薄く黄色がかっています。

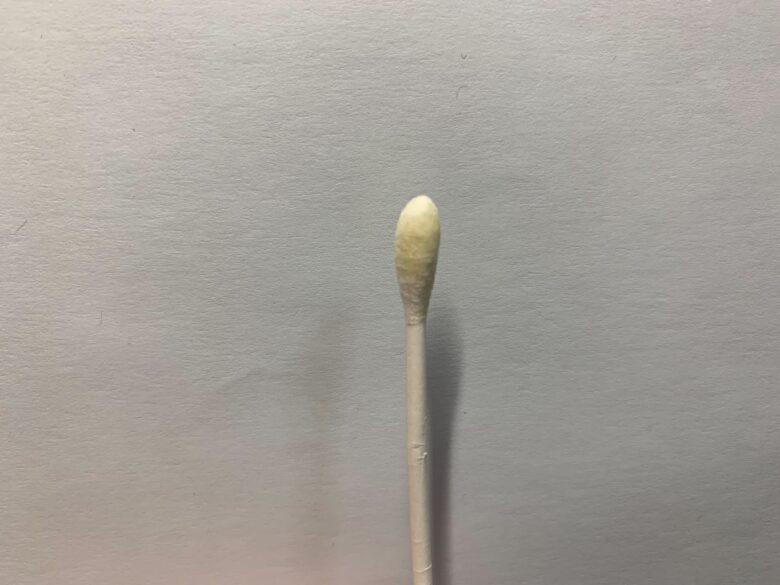

ワキガ体質であり、かつワキガ重度の方の耳垢は、キャラメル状のベタベタな状態です。

耳垢が湿っている人が「本当にワキガ(腋臭)かどうか」確認する方法

前述のとおり、耳垢が湿っていても、20%の確率で「ワキガではない」可能性があります。

ここでは、耳垢が湿っている方が、自分が本当にワキガなのかどうかをチェックする方法をご紹介します。

耳垢から確認

ここまでお読みいただいた方はご存知のように、耳垢が湿っている人は、80%の確率でワキガ体質であるといえます。

湿っている耳垢がどのような見た目かについては、上の項目「【画像あり】湿ってる耳垢と湿ってない耳垢の違い」をご覧ください。

また、繰り返しになりますが、お風呂上がりなどで耳の中が外的要因により濡れている状態での判定は行わないでください。

耳垢以外でセルフチェック

ワキガかどうかは、耳垢以外にも下記の方法でセルフチェックすることができます。

ワキガのセルフチェック方法

- ガーゼでワキガ臭を確認する

- ワキガ体質かどうかをセルフチェックする

- ワキガ検査キットを利用する

▼ワキガの匂いが自分でわかる方法に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

「もしかして、ワキガ臭がしている?」と、電車内やエレベーターなどの人が接近する場所で、不安になる方も多いと思います。 脇特有の臭いであるワキガ臭は、誰もが持っている体臭です。そのため、必ず一度は不安になったことがある方は多いでしょう。 […]

ワキガ検査キットで確認

耳垢が湿っていたけどワキガの臭いの自覚はない、でも周りには伝わっているのかも…と不安な方や、自分のワキガの程度(軽度〜重度)を知りたいという方は、自宅でできる郵送のワキガ検査キットで客観的な評価を受けることもオススメです。

湿ってる耳垢とワキガに関してよく頂く質問

ここまでお読みくださりありがとうございます。

以上で、「耳垢が湿ってる」という状態に関する説明の大部分が終わりました。

しかし、ここまでお読み頂くなかでまだ解決しない疑問や、逆に不安を持たれた方もいらっしゃるかと思います。そこで以下では、「ワキガと耳垢の関係」と関連して私たちがよく頂く質問と回答をご紹介します。

ワキガの場合の対策方法を教えてください

遺伝によって発現し、ワキガ臭が強まるワキガ体質ですが、原因に基づいた対策を講じることでその臭いを軽減することができます。

▼ワキガ対策に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

脇のニオイを抑えることが難しいと感じていませんか。 ワキガは遺伝的要因で発現しますが、たとえワキガ臭が強くても、そのニオイを対策し抑制している人もいます。 「どうしてそのような人たちは、ワキガを対策できているの?」と、疑問に思った方もいる[…]

耳垢が湿ってることを治す方法はありますか?

耳垢が湿っている原因がワキガ体質である場合は、残念ながら「耳垢が湿ってることを治す方法」はありません。

脇のアポクリン汗腺を除去する治療は存在しますが、耳の中(外耳道)のアポクリン汗腺を除去する治療はないためです。

ただし、もともと耳垢がカサカサだった方が、最近急に耳垢が湿ってきたという場合には、耳鼻科系の病気の可能性がありますので、耳鼻咽喉科を受診してください。治療後、耳垢がもとのカサカサ状態に戻るでしょう。

耳垢が湿ってるけどワキガじゃないこともありますか?

耳垢が湿ってるけどワキガじゃないこともあります。

前述のとおり、耳垢が湿っている人の80%がワキガ体質ですが、逆にいえば「耳垢が湿っていても20%の確率でワキガ体質ではない」と言えるためです。

耳垢が湿ってない(カサカサ)けどワキガという可能性はありますか?

耳垢が湿ってないけどワキガという可能性はあります。

「耳垢が湿ってないけどワキガ」という可能性を完全に否定することができないためです。

私たちオドレートが提供する郵送ワキガ検査キットのお客様や、韓国の美容クリニックが実施した大規模調査*¹の結果において、「耳垢が湿っていない(自己申告)が、ワキガ臭が強い」という方が稀にいらっしゃいます。調査により多少のバラツキがありますが、「稀」とは概ね2%未満です。

ただし、上記はいずれも、「耳垢が湿っている」ことをお客様や患者さんが自己申告して得たデータに基づきますので、「湿った耳垢に対する解釈の違い」により、正しくない結果が混じっている可能性もあります。

また、どんな人でもワキガ臭はあるため、ワキガ体質でない人(耳垢が湿っていない人)が何らかの理由で脇の匂いが一時的に強まった状態で検査を受けていた場合も、「耳垢が湿ってないけどワキガ」と判定され得る点にも注意が必要です。

軽度のワキガでも耳垢は湿ってますか?

軽度の場合は、耳垢が湿っていない可能性が高いです。

なぜなら、私たちオドレートは、軽度のワキガの方はワキガ体質でないと定義しているためです。

▼ワキガの程度に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。レベル別に対策方法も紹介していますので、気になる方はぜひご活用ください。

ワキガの軽度・中度・重度とは、それぞれどのくらいの強さの臭いのことを指すのでしょうか? また、程度別の適切な対策方法も気になるところです。 この記事では、厚生労働省のワキガに関する資料を参考にしながら軽度・中度・重度のワキガを定義し、ワキガ[…]

「耳垢が湿っている」と言える基準はありますか?

「耳垢が湿っている」と言える基準に関しては、記事上部に掲載した実際の耳垢画像を参考にしてください。

ただし、ワキガ体質ではなく耳垢が湿っていない人でも、お風呂上がりなど正しい判断ができませんので、外的要因で耳の中が濡れている状態での判断は避けるようにしましょう。

イヤホンが耳垢でベタベタするのはワキガのサインですか?

イヤホンが耳垢でベタベタするのはワキガのサインと考えられます。

前述のお風呂上がりなどの特殊な状態は例外ですが、日常的にイヤホンが耳垢でベタベタしている場合は、湿性耳垢、つまりワキガ体質であると言えるでしょう。

耳掃除をしたら綿棒が黄ばんで臭いのはワキガのサインですか?

耳掃除をしたら綿棒が黄ばんで臭いのはワキガのサインであると考えられます。

記事上部に掲載した実際の耳垢画像を参考にしてください。

親族の誰も耳垢が湿ってないのに、自分だけ湿ってるのはなぜですか?

親族の誰も耳垢が湿ってないのに、自分だけ湿ってるのは、遺伝的には湿性耳垢であるにもかかわらず実際には耳垢が湿っていない(カサカサ)方がいること*¹が理由と考えられます。

耳垢が湿性か乾性のどちらになるかは、メンデル遺伝形式に基づき遺伝するため*²、ある人の耳垢が湿っている場合、通常は両親の少なくとも一方の耳垢が湿っていることになります。

前述のとおり、遺伝的に湿性耳垢だが実際の耳垢は湿っていない方がいるため、「親族の誰も耳垢が湿ってないのに、自分だけ湿っている」「両親の耳垢は湿ってないけど、自分と祖父母の耳垢は湿っている:隔世遺伝」のような見え方をするケースがあります。

そのようなケースを下表に例示しました。

| 耳垢遺伝型 | 実際の耳垢の状態 | |

| 祖父母世代 | 湿性 | 湿っている |

| 親世代 | 湿性 | 湿っていない |

| 自分 | 湿性 | 湿っている |

参考文献

*¹松永 英:耳垢型の多型減少とその人類學的意義. 人類學誌. 67:171-184, 1959.

*²Matsunaga, E.:The dimorphism in human normal cerumen. Ann Hum Genet. 25:273-286, 1992.

まとめ:耳垢が湿ってる場合はワキガを疑う

最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事では、「耳垢が湿ってる」という状態について、ワキガと耳垢との関係(確率、色・湿り具合と程度など)や、よく頂くご質問を、実際の画像を用いて解説しました。

耳垢が湿っている場合、その人は80%の確率でワキガ体質であると推測できます。

ただし、耳垢が湿っていても20%の確率でワキガ体質ではなく、またワキガ体質であったとしても適切な対策を講じることで日常生活に支障のない範囲にワキガ臭を抑えることは可能です。

そのため、「自分の耳垢は湿っている」という方は、記事内でご紹介した「ワキガチェック」や「ワキガ対策」をぜひ試してみてください。

本記事が皆様のご不安解消のお役に立てば幸いです。

▼ワキガの匂いが自分でわかる方法に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

「もしかして、ワキガ臭がしている?」と、電車内やエレベーターなどの人が接近する場所で、不安になる方も多いと思います。 脇特有の臭いであるワキガ臭は、誰もが持っている体臭です。そのため、必ず一度は不安になったことがある方は多いでしょう。 […]

▼ワキガに関して幅広く知りたい方は以下の記事もご覧ください。

「ワキガが不安で、人と上手く関われない」 「どのような対策をすればワキガが治るか分からない」 「そもそも、ワキガ臭はどうして発生するの?」 このようにワキガで悩んでいる方はとても多いです。 そして残念ながら、インターネットやSNSで紹介さ[…]